看護学部

Faculty of Nursing

確かな看護実践力と豊かな人間性を備えた

地域の保健・医療・福祉に貢献できる看護職を育てます

聖泉大学看護学部は、滋賀県内私立大学唯一*の看護職養成機関として、人間理解のために教養や創造性、思考力を高めるとともに、近隣施設での実習を通して看護能力を磨き、自ら考え主体的に行動できる看護職者の育成をめざします。卒業後は、地域の医療に従事、活躍できる人材の育成をめざしています。

1学部1学科1学年90名定員だからこそできる、学生一人ひとりのニーズに合ったきめ細かい教育指導を行っています。学生・教員の距離が近いアットホームな雰囲気のキャンパスで看護職を目指して切磋琢磨しながら4年間を過ごします。

*出典元:「公益社団法人滋賀県看護協会ホームページ<滋賀県内の看護師等養成機関一覧表>」より

地域の保健・医療・福祉に貢献できる看護職を育てます

聖泉大学看護学部は、滋賀県内私立大学唯一*の看護職養成機関として、人間理解のために教養や創造性、思考力を高めるとともに、近隣施設での実習を通して看護能力を磨き、自ら考え主体的に行動できる看護職者の育成をめざします。卒業後は、地域の医療に従事、活躍できる人材の育成をめざしています。

1学部1学科1学年90名定員だからこそできる、学生一人ひとりのニーズに合ったきめ細かい教育指導を行っています。学生・教員の距離が近いアットホームな雰囲気のキャンパスで看護職を目指して切磋琢磨しながら4年間を過ごします。

*出典元:「公益社団法人滋賀県看護協会ホームページ<滋賀県内の看護師等養成機関一覧表>」より

資格取得

取得できる資格

看護師国家試験受験資格

看護師は、医療・保健・福祉という幅広い分野で看護を担う専門職です。医療分野では診療の補助や療養上の世話などを行います。看護対象者の身体的、精神的、心理的側面から生活に及ぼす影響をとらえ、必要とする看護援助を判断し実施します。そのため、健康問題を抱える人々に対応するための判断力と実践能力が求められています。

保健師国家試験受験資格

保健師は、主に保健所や保健センターなどに勤務し、個人・家族・集団に対する保健行動を支援します。集団健診や健康相談、病気の予防、健康に関する助言・指導、訪問活動などを行い、疾病予防と健康管理を行います。企業等で職員の健康管理を行うなど産業分野での活躍も期待されています。

※保健師国家試験合格後、申請により第1種衛生管理者免許・養護教諭二種免許が取得できます。

※保健師国家試験合格後、申請により第1種衛生管理者免許・養護教諭二種免許が取得できます。

養護教諭二種免許状・第一種衛生管理者

保健師国家試験合格後、申請により養護教諭二種免許状・第一種衛生管理者が取得できます。

防災士資格

カリキュラムに「防災論」「災害看護論」「地域統合実習Ⅱ(災害)」を設けています。日頃から災害に関する意識を高め、災害時には地域で暮らす人々の命を守り、安全・安心な医療を提供できる力や災害リスクの低減に努めるための知識や技術を習得します。

2022年度入学生から必修科目として開講した「防災論」は、特定非営利活動法人日本防災士機構が認定する防災士養成講座に該当します。防災士資格の取得希望者は、「防災論」を受講後に次の1、2をクリアすれば、全員が防災士資格を取得することができます。

2022年度入学生から必修科目として開講した「防災論」は、特定非営利活動法人日本防災士機構が認定する防災士養成講座に該当します。防災士資格の取得希望者は、「防災論」を受講後に次の1、2をクリアすれば、全員が防災士資格を取得することができます。

- 日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試験」を受験・合格

- 救急救命講習(3時間以上)等を受講

防災士とは?

地域防災の担い手として、”自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを日本防災士機構が認証した人です。

地域防災の担い手として、”自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを日本防災士機構が認証した人です。

なぜ防災士か?

災害が発生すれば、病院は災害対応の重要施設のひとつとなり、看護職は災害対応の最前線の現場で働くこととなります。今後、南海トラフ地震が非常に高い確率での発生が予想される中で、看護師が防災を知っていることは大変有用です。また、災害多発時代を迎え、一人の社会人として自分の身を自分で守る術を知っていることは大変重要であると考えます。

災害が発生すれば、病院は災害対応の重要施設のひとつとなり、看護職は災害対応の最前線の現場で働くこととなります。今後、南海トラフ地震が非常に高い確率での発生が予想される中で、看護師が防災を知っていることは大変有用です。また、災害多発時代を迎え、一人の社会人として自分の身を自分で守る術を知っていることは大変重要であると考えます。

医療機関での臨地実習

実習目的

学内の講義や演習で得た知識や技術をもって地域の実習施設で看護の実際を学びます。

様々な年齢の対象者とその家族を理解し、根拠に基づいて看護を行う力を身につけられるよう実習を行います。また、様々な職種の専門職の方々とのチームワークにおける看護専門職者の役割を学びます。

様々な年齢の対象者とその家族を理解し、根拠に基づいて看護を行う力を身につけられるよう実習を行います。また、様々な職種の専門職の方々とのチームワークにおける看護専門職者の役割を学びます。

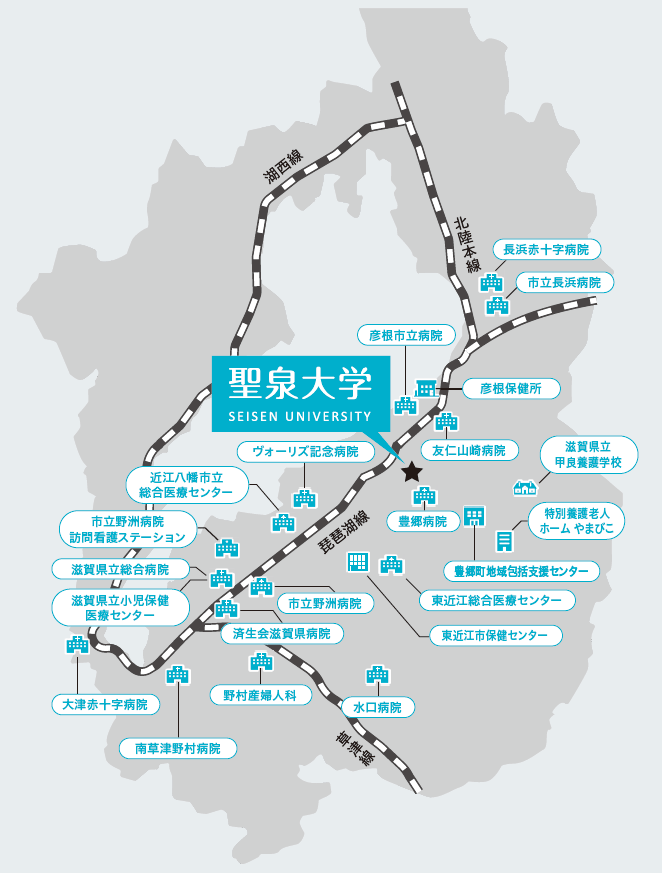

実習施設一覧

実習施設はすべて滋賀県内で約60 施設。実習は病院などの現場で行うので緊張したり何かと大変ですが、豊富な実習施設はすべて県内なので、大学での授業と同じく自宅(下宿)から通えるため実習に集中できる環境が整っています。

医療機関の他、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、高齢者施設、保育所/特別支援学校、障碍者施設、保健所、保健センターで実習を行っています。

医療機関の他、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、高齢者施設、保育所/特別支援学校、障碍者施設、保健所、保健センターで実習を行っています。

医療機関

・彦根市立病院

・市立長浜病院

・近江八幡市立総合医療センター

・大津赤十字病院

・滋賀県立総合病院

・滋賀県立小児保健医療センター

・東近江総合医療センター

・長浜赤十字病院

・済生会滋賀県病院

・豊郷病院

・水口病院

・市立野洲病院

・友仁山崎病院

・南草津野村病院

・野村産婦人科

・ヴォーリズ記念病院

・市立長浜病院

・近江八幡市立総合医療センター

・大津赤十字病院

・滋賀県立総合病院

・滋賀県立小児保健医療センター

・東近江総合医療センター

・長浜赤十字病院

・済生会滋賀県病院

・豊郷病院

・水口病院

・市立野洲病院

・友仁山崎病院

・南草津野村病院

・野村産婦人科

・ヴォーリズ記念病院

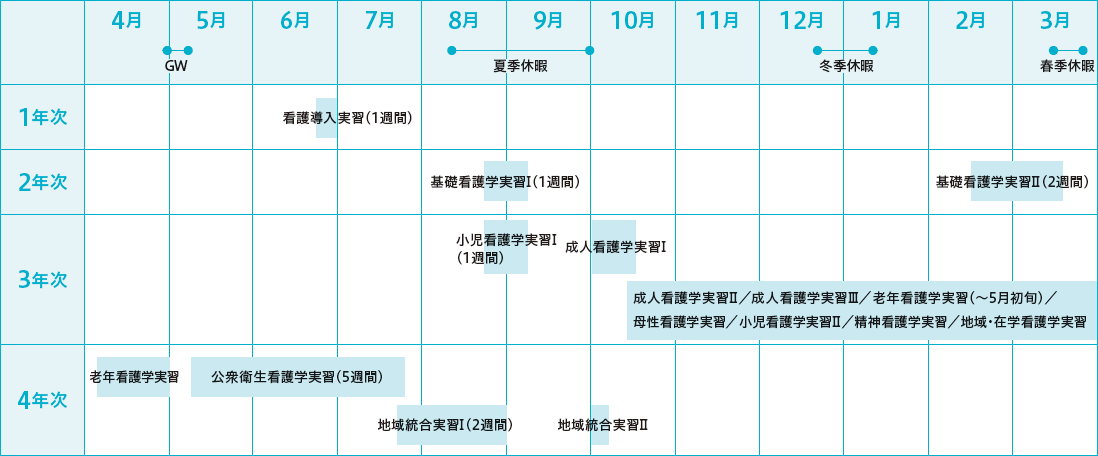

実習年間スケジュール

木下 凜さん

滋賀県立八幡高等学校出身

滋賀県立八幡高等学校出身

患者さんとふれあい、看護師への夢が広がる

実習では、患者さん一人ひとりが多様な経験や想い、病気への苦しみを持っておられることを実感し、そんな中でも私たち実習生を快く受け入れてくださる優しさに触れて、実習前よりも一層、患者さんの力になりたいと思いました。また、子どもが好きで小児科で働くことが夢でしたが、実習を通じて高齢者のケアにも興味が湧き、看護師としての目標が広がりました。その患者さんにとって一番必要な看護を見つけることができる、そんな看護師になりたいと考えています。

実習では、患者さん一人ひとりが多様な経験や想い、病気への苦しみを持っておられることを実感し、そんな中でも私たち実習生を快く受け入れてくださる優しさに触れて、実習前よりも一層、患者さんの力になりたいと思いました。また、子どもが好きで小児科で働くことが夢でしたが、実習を通じて高齢者のケアにも興味が湧き、看護師としての目標が広がりました。その患者さんにとって一番必要な看護を見つけることができる、そんな看護師になりたいと考えています。

看護学科・領域紹介

看護職者には、多様な対象者や疾病・病態に沿った看護を実践することが求められてます。本学部では8つの専門領域を設けており、看護職者に必要とされる高度な知識と技術を専門領域ごとに系統的に修得します。

基礎看護学領域

看護学の基盤となる看護理論や対象者に応じた日常生活行動を支えるためのケア技術や診療の補助技術を学びます。

成人看護学領域

成人期にある幅広い年齢層の方を対象とした看護について学びます。

老年看護学領域

高齢者の尊厳を大切にしながら、その人らしい生活を支援していく看護の心得について学びます。

母性看護学領域

女性の生涯にわたる健康生活への支援を学び、母子とその家族に寄り添う看護を学びます。

精神看護学領域

こころの健康や精神障がいについて理解を深め、心に病をもつ人たちの生活をささえる看護を学びます。

小児看護学領域

小児看護に関する理論や、子どもと家族を取り巻く環境および小児医療・看護の課題についてさまざまな視点から学びます。

公衆衛生看護学領域

住民の生活を見て・聞いて・繋いで・人々と協働して地域の健康課題の解決をする地域看護活動について学びます。

地域・在宅看護学領域

住み慣れた地域で、療養者さんとご家族が安心して暮らすために必要な知識・ケア技術やコミュニケーション能力を学びます。

学部長挨拶

「地域に根差し、地域から親しまれ、地域に貢献する」人材育成に取り組んでいます

聖泉大学看護学部

学部長 古川 智恵

看護学部では、2024年度に14期生を迎え、「人間理解と地域貢献」の建学の精神のもと、「地域に根差し、地域から親しまれ、地域に貢献する」人材の育成に取り組んでいます。

医療機関との関係においては、彦根市立病院、近江八幡市立総合医療センター、水口病院、豊郷病院と連携協定を締結するなど、授業や実習で実践的な看護が学べる体制を構築しています。また、ミシガン大学との交流を通して、国際社会で活躍できる人材育成にも積極的に取り組んでいます。

大学生活においては、担任制を取り入れ複数の教員が学生を担当し、学習面や生活面のサポートを行います。様々なイベントを通して学生と教職員が交流する機会も多くあり、相談しやすい環境を整えています。

資格取得の面では、看護師だけでなく保健師(選択制)や防災士も取得できます。学部卒業後は、別科助産専攻や大学院看護学研究科へ進学することも可能です。

みなさんが看護の夢をかなえ、希望に満ちた人生が送れるよう、聖泉大学看護学部で一緒に学んでいきましょう。

Let’s grow together.

聖泉大学看護学部

学部長 古川 智恵

看護学部では、2024年度に14期生を迎え、「人間理解と地域貢献」の建学の精神のもと、「地域に根差し、地域から親しまれ、地域に貢献する」人材の育成に取り組んでいます。

医療機関との関係においては、彦根市立病院、近江八幡市立総合医療センター、水口病院、豊郷病院と連携協定を締結するなど、授業や実習で実践的な看護が学べる体制を構築しています。また、ミシガン大学との交流を通して、国際社会で活躍できる人材育成にも積極的に取り組んでいます。

大学生活においては、担任制を取り入れ複数の教員が学生を担当し、学習面や生活面のサポートを行います。様々なイベントを通して学生と教職員が交流する機会も多くあり、相談しやすい環境を整えています。

資格取得の面では、看護師だけでなく保健師(選択制)や防災士も取得できます。学部卒業後は、別科助産専攻や大学院看護学研究科へ進学することも可能です。

みなさんが看護の夢をかなえ、希望に満ちた人生が送れるよう、聖泉大学看護学部で一緒に学んでいきましょう。

Let’s grow together.