別科 助産専攻

Midwifery Program

教育目的

別科助産専攻では、人間一人ひとりの生命の尊厳や生き方を尊重し、助産診断・技術力を養い、倫理的感応力やコミュニケーション能力を育成します。また、社会の変化に応じた助産実践の必要性を理解し、助産師による地域母子保健活動の実践を学ぶことにより、将来にわたり地域貢献できる人材の育成を目指します。

資格取得

取得できる資格

- 助産師国家試験受験資格

- 新生児蘇生NCPR(Aコース)修了認定

- 受胎調節実地指導員(リプロヘルスサポーター)資格(申請)

- 日本母体救命システム普及協議会(J-CIMELS)ベーシックコース認定

標準修業年限

1年

カリキュラム

多面的視野をもつ助産師を育成するカリキュラム

助産学の基本概念と助産師の役割について理解を深め、助産実践力を身につけます。

日々進歩する医療や変化する社会のニーズに対応し、自立した助産師として活躍できる人材を育成するため、令和4年度にカリキュラム改正を行い新科目を追加しました。

助産学の基本概念と助産師の役割について理解を深め、助産実践力を身につけます。

日々進歩する医療や変化する社会のニーズに対応し、自立した助産師として活躍できる人材を育成するため、令和4年度にカリキュラム改正を行い新科目を追加しました。

助産学基礎領域

- 助産学概論

- 生殖の形態と機能

- ウイメンズヘルス学

- 母性の心理・社会学

- 生命倫理

助産学実践領域

- 助産診断・技術学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

- 助産・ウイメンズヘルス学演習(新科目)

- ヘルス・コミュニケーション学(新科目)

- 母乳育児支援

- 地域母子保健学

- 地域母子保健演習

- 助産管理学

- 助産学研究

助産学実習領域

- 助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

助産関連

- 国際母子保健

- リラクセーション論

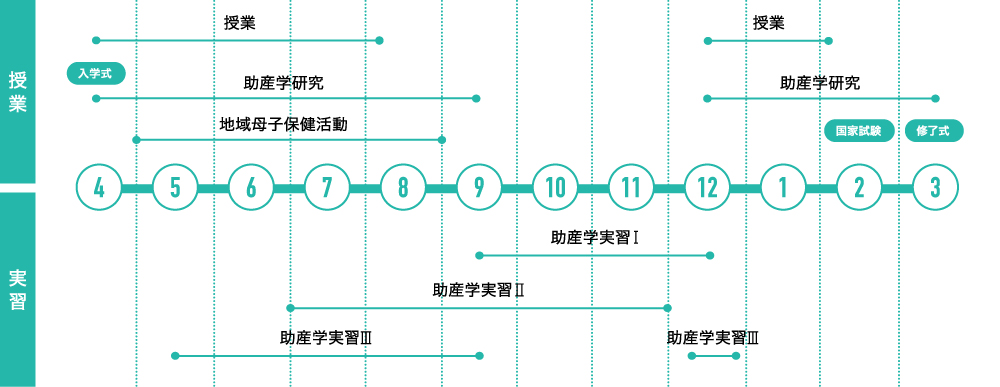

年間スケジュール

実習病院 浮田クリニック、長浜赤十字病院、野村産婦人科 ほか

ピックアップ授業

助産学研究

助産学研究の基礎的な知識を学び、自身の興味のある研究課題を深め、論文作成までを行います。

助産学研究

助産学研究の基礎的な知識を学び、自身の興味のある研究課題を深め、論文作成までを行います。

ピックアップ授業

助産学実習Ⅰ

各実習施設において、分娩介助の実践を中心に、助産師に必要な母子およびその家族への助産ケアを学びます。

助産学実習Ⅰ

各実習施設において、分娩介助の実践を中心に、助産師に必要な母子およびその家族への助産ケアを学びます。

ピックアップ授業

助産学実習Ⅱ

各実習施設において、妊娠期から産後1か月まで継続して一組の母子を受け持たせていただき、助産ケアの実践を行います。

助産学実習Ⅱ

各実習施設において、妊娠期から産後1か月まで継続して一組の母子を受け持たせていただき、助産ケアの実践を行います。

ピックアップ授業

助産学実習Ⅲ

市町の保健センターや滋賀県助産師会、開業助産所、学校での性教育の見学などを通して、地域での助産師活動について学びます。

助産学実習Ⅲ

市町の保健センターや滋賀県助産師会、開業助産所、学校での性教育の見学などを通して、地域での助産師活動について学びます。

地域母子保健活動

子育て応援講座パパママクラス

妊娠中のご夫婦を対象としたパパママクラスを、学生がすべての企画・運営を行い、プログラム作成やプロモーション、ファシリテーションなど多くの技術を学びます。毎年、ご参加くださった方からはご好評をいただいています。

沐浴体験

産後の生活について

クラスを終えて

帯祝い(安産祈願)の会オレンジリボン運動㏌多賀大社

毎年地域の様々な場所をお借りして、オレンジリボン運動(学生による子どもの虐待予防啓発運動)を行っています。学生は子どもの虐待の問題について学ぶとともに、助産師として何ができるかを考え、伝える技術についても学んでいます。

家族で腹帯体験

ベビーマッサージ体験

帯祝いの会を終えて

修了生の声

田井中 紅葉さん

地域母子保健活動の学びを活かし、

母子と家族に寄り添える助産師になりたい

別科助産専攻では、病産院における助産ケアだけでなく、地域母子保健に関するイベントを学生自身が企画・運営し、地域における子育ての課題や支援について学びます。多賀大社で毎年行っているオレンジリボン活動では、安産祈願に来られた妊婦さんや一般の参拝者の方に、着帯体験やベビーマッサージ体験、クイズなどにより児童虐待予防について知っていただくことができました。また、パパママクラスでは、パパの沐浴体験や赤ちゃんとの生活について夫婦で考えていただき、夫婦の家事・育児の協力体制をイメージしてもらうことができました。参加された方との交流を通して、妊娠・出産時だけでなく地域で生活される母子とその家族に寄り添うことができる助産師になりたいと強く思うようになりました。

母子と家族に寄り添える助産師になりたい

別科助産専攻では、病産院における助産ケアだけでなく、地域母子保健に関するイベントを学生自身が企画・運営し、地域における子育ての課題や支援について学びます。多賀大社で毎年行っているオレンジリボン活動では、安産祈願に来られた妊婦さんや一般の参拝者の方に、着帯体験やベビーマッサージ体験、クイズなどにより児童虐待予防について知っていただくことができました。また、パパママクラスでは、パパの沐浴体験や赤ちゃんとの生活について夫婦で考えていただき、夫婦の家事・育児の協力体制をイメージしてもらうことができました。参加された方との交流を通して、妊娠・出産時だけでなく地域で生活される母子とその家族に寄り添うことができる助産師になりたいと強く思うようになりました。

別科長挨拶

ケアリングの精神を大切に「助産力」の礎を育成

別科助産専攻 別科長

佐保 美奈子 教授

2015年4月、聖泉大学別科助産専攻は、近畿圏で初の大学別科助産師育成課程として誕生しました。滋賀県においては、これまで看護専門学校を卒業(見込み)の方々が助産師を志望される場合、難関である大学への編入や県外進学を余儀なくされておりました。そういった方々へも広く道を開き、聖泉大学の卒業生とともに、県内で優秀な助産師を養成すべく開設されました。

別科助産専攻では、ひとりひとりの生命の尊厳と生き方を尊重し、ライフサイクル全般を見据え、女性と子ども、ご家族を含めた健康支援をするために、丁寧かつ広い視野をもち、柔軟に取り組むことができる人材育成を目指しております。そのために実践科学としての理論に基づいた助産学実践領域に重点を置き、臨地経験豊かな外部講師や教員による具体的できめ細やかな教育・指導を大切にしています。

基本的助産診断・技術・ケアに加え、女性やご家族にとっての出産経験が、その後の人生やご家族の歴史において‘生きる力’にもなりえることを理解し、関わる楽しさややりがいを伝えていきます。ケアリングの心で、妊娠期からの丁寧な関わりを大切にし、女性の本来もつ力を発揮させる‘助産力’の育成を目指します。

本学の教育理念の一つである‘地域貢献’に基づき、「地域連携と母子保健実習」では県内外での地域母子保健活動の様々な取り組みを見学しています。助産学生による地域イベントの企画・実践活動を通して、助産の可能性を理解できるように構成しています。さらに、大学における助産教育課程として「助産学研究」の授業を1年間を通して配置し、関連学会での参加や発表、研究論文の作成により研究の基礎を楽しく学ぶことも重視しています。

別科助産専攻には、年齢・学歴・看護師経験・人生経験において、多様な学生が入学します。学生10名と教員4名の多様性が化学反応を起こし、相乗効果で高め合い、助け合いながら学びを深められるように応援してまいります。私たち教員は学生の皆様との出会いを宝として、ともに聖泉大学別科助産専攻の歴史を積み重ねることを願っております。

別科助産専攻 別科長

佐保 美奈子 教授

2015年4月、聖泉大学別科助産専攻は、近畿圏で初の大学別科助産師育成課程として誕生しました。滋賀県においては、これまで看護専門学校を卒業(見込み)の方々が助産師を志望される場合、難関である大学への編入や県外進学を余儀なくされておりました。そういった方々へも広く道を開き、聖泉大学の卒業生とともに、県内で優秀な助産師を養成すべく開設されました。

別科助産専攻では、ひとりひとりの生命の尊厳と生き方を尊重し、ライフサイクル全般を見据え、女性と子ども、ご家族を含めた健康支援をするために、丁寧かつ広い視野をもち、柔軟に取り組むことができる人材育成を目指しております。そのために実践科学としての理論に基づいた助産学実践領域に重点を置き、臨地経験豊かな外部講師や教員による具体的できめ細やかな教育・指導を大切にしています。

基本的助産診断・技術・ケアに加え、女性やご家族にとっての出産経験が、その後の人生やご家族の歴史において‘生きる力’にもなりえることを理解し、関わる楽しさややりがいを伝えていきます。ケアリングの心で、妊娠期からの丁寧な関わりを大切にし、女性の本来もつ力を発揮させる‘助産力’の育成を目指します。

本学の教育理念の一つである‘地域貢献’に基づき、「地域連携と母子保健実習」では県内外での地域母子保健活動の様々な取り組みを見学しています。助産学生による地域イベントの企画・実践活動を通して、助産の可能性を理解できるように構成しています。さらに、大学における助産教育課程として「助産学研究」の授業を1年間を通して配置し、関連学会での参加や発表、研究論文の作成により研究の基礎を楽しく学ぶことも重視しています。

別科助産専攻には、年齢・学歴・看護師経験・人生経験において、多様な学生が入学します。学生10名と教員4名の多様性が化学反応を起こし、相乗効果で高め合い、助け合いながら学びを深められるように応援してまいります。私たち教員は学生の皆様との出会いを宝として、ともに聖泉大学別科助産専攻の歴史を積み重ねることを願っております。

専門実践教育訓練給付金制度について

聖泉大学 別科助産専攻は、厚生労働大臣より教育訓練給付金の「専門実践教育訓練給付制度」の対象講座として指定されています。

教育訓練給付制度は労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

教育訓練給付制度は労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

明示書の公開

指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を、次のとおり公開します。

給付を受けることができる方

- 雇用保険の被保険者

専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上※ある方。 - 雇用保険の被保険者であった方

受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上※ある方。

※上記1、2とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可(平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)。

※ご自身の支給要件期間が不確かな方や判断できない場合は、ハローワーク(公共職業安定所)に照会してください。

教育訓練給付金

受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。

さらに、資格を取得し受講修了日の翌日から起算して1年以内に、雇用保険の一般被保険者として雇用された又は雇用されている場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。

さらに、資格を取得し受講修了日の翌日から起算して1年以内に、雇用保険の一般被保険者として雇用された又は雇用されている場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。

受給申請方法

入学の1か月前までに、原則本人の住所を管轄するハローワークで事前手続きをとってください。

入学後は、6か月毎の定められた期間内に受講者がハローワークで支給申請手続きを行う必要があります(修了時は、修了日の翌日から1か月以内に手続きが必要)。

詳しくはホームページをご覧ください。

入学後は、6か月毎の定められた期間内に受講者がハローワークで支給申請手続きを行う必要があります(修了時は、修了日の翌日から1か月以内に手続きが必要)。

詳しくはホームページをご覧ください。